Музыка в православном храме

«В Церкви должен всегда быть слышим один голос, так как она есть одно тело» (Святой Иоанн Златоуст).

Что такое церковное пение?

Это ангельское пение... А певчие в храме причислены к ангельскому чину. В древнем предании говорилось, что дошедшая до нас Трисвятая песнь «Святый Боже, Святый Крепкий…» родилась в V веке н. э., когда после землетрясения в Константинополе некий отрок услышал звучание ангельского хора.

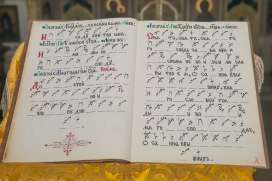

История церковного пения на Руси начинается с X века, когда князь Владимир пригласил в Киев греческое духовенство и духовных распевщиков. Они привезли с собой так называемый знаменный распев, который стал основой церковно-певческого искусства православных христиан. В Древней Церкви во время богослужения музыки не было — было только пение одного певца, которое называется монодия.

Со времён образования Русской православной церкви богослужебная музыка существует как напевное интонирование литургического текста — пение без сопровождения инструментов. Слово «литургия» в переводе с греческого языка означает «общее дело». Единого текста литургии не существовало, но во всех традициях присутствовала определённая организация, порядок её совершения и основные элементы: чтение Священного Писания, моления о Церкви и о мире, причащение и благодарение за него. Так Всенощное бдение и Божественная литургия составляют суточный круг богослужений, символизирующих историю человечества от сотворения мира до пришествия, распятия и воскресения Иисуса Христа.

С середины XVII века в русской музыке появляется партесное (пение по партиям) многоголосие, в котором осваивались общеевропейские нормы хорового письма, благодаря чему обновлялся стиль церковного пения. Появляются музыкально-целостные литургические циклы, многоголосные обработки знаменных распевов. Их расцвет приходится на середину XVIII века и связан с творчеством М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, А. Л. Веделя, в начале XIX в. — С. А. Дегтярёва, С. И. Давыдова.

С середины XIX века рождаются вершинные достижения нового направления — литургические циклы и хоровые композиции С. В. Рахманинова, А. Д. Кастальского, А. Т. Гречанинова, П. Г. и А. Г. Чесноковых.

В наши дни многие профессиональные композиторы также обращаются в своём творчестве к созданию произведений духовного содержания.

Источник иллюстраций: «Фотобанк Лори».